हाथ औजार

हाथ औजार या हस्तोपकरण (Hand Tools) की श्रेणी में वे सब औजार तथा सामान आते हैं जिनकी सहायता से कारीगर अपने नैपुण्य तथा हस्तकौशल द्वारा अपनी दस्तकारी से संबंध रखनेवाले पदार्थों को वांछित रूप, आकार आदि देते हैं। आधुनिक युग में मशीन औजारों (Machine Tools) का भी एक प्रमुख स्थान है, लेकिन तात्विक दृष्टि से देखने पर वे भी हाथ औजारों की सीमा में ही आ जाते हैं। जब किसी प्रक्रिया को हाथों से, शारीरिक बल की सहायता से औजार द्वारा किया जाता है। तब यह औजार 'हाथ औजार' कहलाते है और जब वही प्रक्रिया यांत्रिक प्रयुक्ति द्वारा इंजन बल से संचालित होती है, उसे मशीनी औजार कहते हैं।

वर्गीकरण

यांत्रिक इंजीनियरी के अंतर्गत विभिन्न दस्तकारियों से संबंध रखनेवाले हाथ औजारों का, विविध क्रियाओं के अनुसार, निम्न प्रकार से श्रेणी विभाजन किया जा सकता है :

- (1) फाड़कर काटनेवाला,

- (2) चीरनेवाला,

- (3) खुरचनेवाला,

- (4) चोट लगाकर तोड़ फोड़ करनेवाला,

- (5) पकड़नेवाला,

- (6) दबाने और थोपनेवाला,

- (7) कसकर खींचनेवाला, और

- (8) नापने तथा निशानबंदी करनेवाला औजार।

इसके अतिरिक्त गणना करनेवाले उपकरण, जैसे स्लाइड रूल, गणनायंत्र, क्षेत्रमापी (प्लेनीमीटर) आदि, भी औजार ही हैं पर इनका वर्णन इस निबंध के क्षेत्र के बाहर है।

फाड़कर काटनेवाले औजार

ऐसे काटनेवाले औजार चाकू, फन्नी और छेनी हैं। कोमल वस्तुओं, जैसे फल फूल, साग सब्जियों के काटने में चाकू का, लकड़ी काटने में फन्नी का और धातुओं के काटने में छेनी का व्यवहार होता है। ये औजार कठोर, चिमड़े और दृढ़ इस्पात के बने होते हैं। काटने में धार का कोण कैसा रहना चाहिए यह काटी जानेवाली वस्तु की कठोरता पर निर्भर करता है। चाकू से काटने पर लगभग 5 डिग्री का कोण, फन्नी से काटने पर कम से कम 12 डिग्री का कोण और छेनी से काटने पर 30 डिग्री से 65 डिग्री का कोण रहना चाहिए। ऐलुमिनियम काटने के लिए 30 डिग्री, ताँबे के लिए 45 डिग्री, इस्पात के लिए 55 से 65 डिग्री तथा ढले इस्पात के लिए 65 डिग्री कोण रहना आवश्यक है। औजार की नोक को, काटे जानेवाले पदार्थ पर, कटाई की जगह उचित प्रकार से थामना भी महत्व का है। "काटना" शब्द से हम साधारणतया यही समझते हैं कि किसी वस्तु को काटकर दो भाग या छोटे टुकड़े कर देना है पर किसी धातु को छेनी से काटने के बदले फाड़ने की क्रिया ही करते हैं। वस्तुत: छेनी से काटने पर तीन क्रियाएँ साथ साथ चलती हैं। एक, धातु को फाड़ना, दूसरा छिलन को दबाकर दूर करना और तीसरा फाड़ी हुई खुरदरी जगह को साफ कर चिकना बनाना। काटने में छेनी की मध्य रेखा का झुकाव 40 डिग्री, छीलन को तोड़कर अलग करने का निकास कोण (Rake angle) 20 डिग्री और सतह को चिकना करने का अंतर कोण (clearance angle) 40 डिग्री चित्र में दिखाया गया है। यही सिद्धांत खराद, रंदा, बरमा आदि औजारों से पदार्थों के काटनेवाले उपकरणों पर भी लागू होता है।

धातु के खरादने में बटाली (turning tools) का उपयोग होता है। बटाली की धार का कोण कितना रहना चाहिए यह काटी जानेवाली धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। बटाली की धार बहुत तेज रहने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि शीघ्र ही वह मोटी हो जाती है। विभिन्न धातुओं के काटने के लिए बटालियों का निकास कोण 0 डिग्री से 40 डिग्री तक रह सकता है। बटलियों की नोक पर अंतर कोण उतना ही बनाना चाहिए जितना बिना घर्षण की कटाई के लिए अत्यंत आवश्यक हो। यह 6 डिग्री से 17 डिग्री तक हो सकता है। बटालियों की नोकें विविध आकृति की बनाई जाती है से

खराद मशीन में काटी जानेवाली वस्तु गोल घूमती है और कटनेवाली बटाली उसकी अपेक्षा स्थिर रहती हुई सीधी रेखा में सरकाई जाती है।

बरमा (Drills)

बरमे से छेद किया जाता है। बरमे की मशीन में काटे जानेवाला पदार्थ स्थिर रहता है और छेदनेवाला औजार अपनी धुरी पर घूमकर और साथ ही बीच की तरफ सरककर बेलनाकार छेद बनाता है। बरमे कई प्रकार के होते हैं और उनकी नोकें भी विभिन्न प्रकार की होती हैं। इनमें कटाई के सिद्धांत प्राय: वे ही हैं जो ऊपर दिए हुए हैं। प्रत्येक बरमे में काटनेवाली धारों का कम से कम दो होना आवश्यक है, जो 180 डिग्री के अंतर पर हों।

साधारण बरमा, लोहा छेदने का बरमा, इंजनचालित बरमा, गहरे छेद के लिए बरमे, सीधा चौरस छेद करनेवाला बरमा, पतली चादरों में छेद करनेवाला सीधी गलीवाला बरमा आदि अलग-अलग होते हैं और उनकी आकृति अलग-अलग होती है।

इन्हें भी देखें==== चूड़ी काटने के औजार (Threading Tools)

यह दो प्रकार की होती है- बाहरी चूड़ी काटने की बटाली और भीतरी चूड़ी काटने की बटाली। डाइ और टैप द्वारा भी चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। टैप हाथ से और मशीनों से भी चलाए जाते हैं। मशीनों टैपों के ऊपरी भाग में उन्हें पकड़ने के लिए बरमों के समान व्यवस्था रहती है। हाथ से चलाने के टैपों के विविध अंगों के आकार अनुभव के आधार पर विशेष अनुपातानुसार बनाए जाते हैं।

टैपों में गालियाँ बनाना

1/16 इंच से 1/8 इंच व्यास तक के टैपों (taps) में अक्सर 3 गलियाँ, 5/23 इंच से सवा इंच व्यास तक के टैपों में 4 गलियाँ और 15/8 इंच से 3 इंच व्यास तक के टैपों में 6 गलियाँ बनाई जाती हैं। अधिक संख्या में तथा गहरी गलियाँ बनाने से टैप कमजोर हो जाता है।

डाइयाँ

स्क्रिप्ट त्रुटि: "main" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।

बसुला

बसुला बढ़ई का प्राचीन औजार है, जो लकड़ी को फाड़कर काटता है। इसकी आकृति में इसके अंतर कोण, नोंक कोण और निकास कोण का अलग-अलग महत्व और उपयोगिता है।

रंदा

लकड़ी को थोड़ा छीलने के लिए रंदे का उपयोग होता है। धातुओं को छीलकर समचौरस करने के लिए रंदा मशीन काम आती है। खराद मशीन में काटते समय बटाली दाहिने से बाएँ चलती है। अत: उसके पार्श्व निकास कोण को बाएँ से दाहिनी ओर झुकाना पड़ता है। लेकिन रंदे में बटाली की चाल बाएँ से दाहिनी तरफ होती है, अत: उसके पार्श्व निकास कोण को खराद से विपरीत दिशा में बनाना होता है

छेनी(Chisel)

स्क्रिप्ट त्रुटि: "main" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। हाथ के बल से कटाई करने के प्रसाधनों में छेनियाँ प्रमुख हैं। सीधी छेनियों को चौरासी ( Firmer chisel) और गोल, अधगोल और ज् आकार की छेनियों को रुखानी (Gouge) कहते हैं। इनकी नोकें और बनावट भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। बढ़ई और फिटरों की छेनियाँ भिन्न भिन्न प्रकार की होती है।

काटनेवाले औजार(Cutting Tools)

काटनेवाले औजारों में कैंची और छेदक (Punch) महत्व के हैं, जो अपरूपक बल (Shearing force) से काम करते हैं। छेदक के ही परिष्कृत रूप आधुनिक प्रकार की विविध डाइयाँ हैं।

रेती या फाइल

स्क्रिप्ट त्रुटि: "main" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।

खुरचकर काटनेवाला औजार रेती है जिसे चलाने के समय कारीगर इसे रेती जानेवाली सतह पर, अपने हाथों से नीचे को दबाते जाते हैं और साथ ही साथ आगे का ढकेलते भी जाते हैं। दबाने से इसके दाँते रेते जानेवाले पदार्थ में हल्के से चुभते हैं और ढकेलने से उक्त चुभी हुई मात्रा की गहराई के पदार्थ को खुरचकर हटा भी देते हैं।

रेतियों का निर्माण विशेषज्ञों का काम है। रेतियाँ अनेक प्रकार की होती हैं। ऐसी एक रेती को "क्रासकट" रेती कहते हैं। रेतियों के परिच्छेद विविध प्रकार के होते हैं। रेतियों के दाँतों की मोटाई के अनुसार भी वे कई वर्गों में बाँटी जा सकती हैं। लकड़ी, सीसा आदि मुलायम धातुओं को रेतने के लिए मोटे दानेवाली "रैम्प" (Rasp) रेती, उससे बारीक रेती बस्टर्ड (Bastord) रेती या दर्रा रेती तथा पालिश करने के लिए साफी (Smooth) रेती काम में आती है।

खुरचनी

धरातल को चौरस बनाने में कुछ त्रुटियाँ रह जाती हैं। इन त्रुटियों को खुरचनी (Scraper) से दूर किया जाता है। खुरचनी भिन्न भिन्न तलों के लिए भिन्न भिन्न आकार की होती हैं।

रीमर (Reamer)

बरमा द्वारा छेद किया जाता है। बरमे में काटने के लिए नोक और धार होती है। बरमे द्वारा बनाए छेद की कभी कभी सफाई करने की आवश्यकता पड़ती है। यह काम रीमर द्वारा किया जाता है। रीमर में नोंक और धार नहीं होती। उसमें केवल गलियाँ होती हैं जो धातु को खुरचकर साफ और चिकना बनाती हैं। इन्हें धीरे धीरे दबाते हुए छेद में किसी हैंडिल की सहायता से सीधा रखकर घुमाना पड़ता है।

गुल्ली (Draft)

चौकोर तथा आयताकार छेद बनाने के लिए यदि उपयुक्त यंत्र न हों तो पहले बरमे से गोल छेद कर छेनी और रेति की सहायता से उन्हें वांछित आकार में छाँटकर उनमें उसी आकार की सही बनी हुई एक गुल्ली ठोंक देते हैं। किनारे से खुरची जाकर या छिलकर फालतू धातु हट जाती है और वह खाँचा या छेद उसी गुल्ली की नाप का सही बन जाता है।

ब्रोचिंग (Broaching)

किसी छेद को वांछित आकार या नाप का बनाने के लिए गुल्लियों के स्थान में अब ब्रोचिंग का व्यवहार होता है। यह प्रक्रिया दाँतयुक्त एक छड़ को किसी छेद में दबाकर तथा उसमें से किसी यंत्र की सहायता से खींचकर की जाती है। उस छड़ के दाँत अवांछित धातु को थोड़ा थोड़ा खुरचकर हटा देते हैं। भिन्न भिन्न धातुओं को काटने के लिए ब्रोच के दाँत भिन्न भिन्न आकार के होते हैं।

आरी (Saw)

स्क्रिप्ट त्रुटि: "main" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। आरी चीरनेवाली, खाँचा काटनेवाली, गोल छेद आदि वक्र आकृतियाँ काटनेवाली, कई प्रकार की होती है। इनके अतिरिक्त गोल चक्राकार तथा पट्टनुमा आरियाँ भी होती हैं जो यंत्रों द्वारा चलाई जाती हैं। लकड़ी के अतिरिक्त लोहा, पीतल आदि धातुएँ भी आरियों से काटी जाती है, लेकिन गरम लोहा सदैव चक्राकार या पट्ट आरी से ही काटा जाता है। थोड़े तथा हल्के काम के लिए एक फ्रेम में लगाकर हाथ से भी आरी चलाई जाती है, जिसकी आकृति चित्र 9 में दिखाई गई है। लोहा काटने की हाथ आरियों में बहुधा 18 दाँत, ताँबे और पीतल की नालियाँ काटने के लिए 24 दाँत और बारीक चीजें चीरने के लिए 32 दाँत प्रति इंच बनाए जाते हैं।

मिलिंग कटर

स्क्रिप्ट त्रुटि: "main" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।

आधुनिक मिलिंग कटर (Milling Cutter) गोल चक्राकार आरी का ही परिष्कृत रूप है, जो स्वयं घूमकर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी धातु को खुरचकर काटता है। विचित्र आकृतिवाली वस्तुओं को चीरने का काम, जो अन्य आरियों से नहीं किया जा सकता, उसे मिलिंग कटर से करते हैं। मिलिंग कटर आज अनेक प्रकार के बनाए गए हैं जिनके दाँतों की रचना भिन्न भिन्न प्रकार की होती है।

चूड़ीकाट (Chaser)

खराद से चूड़ियाँ काटने पर उनमें सफाई नहीं आती। खराद के ठीये (Cool holder) में रुखानी के स्थान पर चूड़ीकाट बाँध दिया जाता है। चूड़ीकाट में कंघी के समान कुछ दाँत बने होते हैं। इन दाँतों को पूर्व बनी चूड़ियों में फेरकर, खुरचकर सफाई और चिकनापन लाया जाता है।

अपघर्षक औजार (Grinding Tools)

स्क्रिप्ट त्रुटि: "main" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। सानचक्की या शीण चक्र (Grinding Wheel) - सानचक्की से औजारों पर धार ही नहीं चढ़ाई जाती, बल्कि कलात्मक ढंग से तथा सूक्ष्म सीमाओं के भीतर, आधुनिक यंत्रों के पुर्जें एक मिलिमीटर के हजारवें भाग तक सही काटे, छीले और पालिश कर तैयार किए जाते हैं। उत्तम सानचक्कियाँ और पेषण सिल्लियाँ कार्बोरंडम (Carborundum) और ऐलंडम (alundum) के चूर्ण से बनती हैं। ये पदार्थ क्रमश: सिलिकन कार्बांइड और ऐलुमिनियम आक्साइड हैं। रेत की अपेक्षा ये लगभग दुगुने कठोर होते हैं। इनसे अधिक कठोर हीरा ही होता है। चूर्ण को बाँधने के लिए वानस्पतिक गोंद, वल्केनाइट, ऐस्फाल्ट, सैलूलायड, चपड़ा, संश्लिष्ट रेज़िन, या भांडमृत्तिका मिलाकर साँचे में दबा और पकाकर विभिन्न आकृतियों की सानचक्कियाँ बनाई जाती हैं। विविध प्रयोगों के लिए सानचक्कियों के चुनाव में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ता है। अपघर्षक कणों की कठोरता, बारीकी तथा उनके बंधक पदार्थ की बारीकी पर ध्यान देना पड़ता है।

दबाकर, खींचकर अथवा थोपकर आकृति प्रदान करनेवाले औजार(Punch & Die)

धातुओं में कुछ न कुछ रुद्धता, नम्यता और आघात-वर्धनीयता अवश्य होती है। इन्हीं गुणों के आधार पर अनेक वस्तुएँ बनाई जाती हैं। इन वस्तुओं के बनाने में जो औजार काम आते हैं, उनमें पंच और डाई प्रमुख हैं।

पंच और डाई कई प्रकार के होते हैं। कुछ डाई में से खींचने (drawing), का काम लिया जाता है। कुछ डाई किनारा मोड़नेवाली, कुछ कुतल (curbing) डाई, कुछ तार डालनेवाले डाई (wiring) तथा कुछ डाई फुलानेवाले (bulging) होते हैं। डाई वहाँ ही काम आते हैं जहाँ एक ही आकृति का सामान बहुत अधिक संख्या में बनाया जाता है। यदि एक आकृति की दो चार वस्तुएँ बनानी हों, तो डाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह काम "धातु कताई" (metal spinning) से संपन्न होता है।

धातुकताई

इस प्रक्रिया में चौरस चादर को उपयुक्त प्रसाधनों से युक्त खराद पर चढ़ाकर, हाथ से दबाव डालने के लंबे लंबे औजारों द्वारा दबा और झुकाकर गोल फुला दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुम्हार के चाक के प्रयोग से मिलती जुलती है। ऐसे औजार अनेक आकार और प्रकार के होते हैं।

चमकाना (Barnishing)

धातुओं पर चमक चढ़ाने के अनेक उपाय हैं, सामान्यत: सान या खराद से भी चमक चढ़ाई जा सकती है, पर टेढ़ी मेढ़ी और बेलबूटेवाले पदार्थों पर चमक चढ़ाने के लिए विशेष औजारों की जरूरत पड़ती है। ऐसे अनेक प्रकार के औजार बने हैं जो चित्र 12 में दिए हुए हैं।

तंतुकर्षण (wire drawing) के औजार

तार बनने का गुण धातुओं की तन्यता पर निर्भर करता है। सब धातुओं के तार खींचे जा सकते हैं। एक ग्रेन सोने से 500 फुट के लगभग लंबा तार खींचा जा सकता है। प्लैटिनम के 0.00003 इंच तक व्यास के तार खींचे जा सके हैं। तार डाइयों में खींचे जाते हैं। इन्हें डाई प्लेट कहते हैं। डाई प्लेट में गावदुम आकार के छेद बने होते हैं। प्रत्येक छेद अपने पिछले छेद का 0.9 व्यास का होता है। एक छेद से दूसरे छेद में जाने पर तार की ऊपरी सतह की धातु की अतिरिक्त मात्रा रुकावट के कारण पीछे रह जाती है। छेद में कहीं भी तेज कोना या धार न होनी चाहिए। कुछ समय के प्रयोग के बाद डाइयों के छेद ढीले हो जाते हैं जिसे ठाँस कर सुधार लिया जाता है। 0.064 इंच से कम व्यास के तार खींचने के लिए हीरे की डाइयाँ प्रयुक्त होती हैं। 0.00045 इंच व्यास तक के तार बनाने के लिए डाइयाँ बनी हैं। हीरे की डाइयों में छेदों की यथार्थता की सीमा 0.0001 इंच समझी जाती है। हीरे की डाई बनाने के लिए कठोर पीतल की टिकिया में हीरे के बैठने लायक छेद बनाकर, उसके दोनों तरफ गुरजक बना दिए जाते हैं। फिर बीच में हीरे को बैठाकर गुरजकों में टाँका गलाकर भर दिया जाता है जिससे हीरा मजबूती से यथास्थान जम जाए, बाद में हीरे के छेद को सही कर दिया जाता है।

हथौड़ा और घन(Hammer)

स्क्रिप्ट त्रुटि: "main" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। हथौड़े से वस्तुओं पर चोट पहुँचाई जाती है। लगनेवाली चोट की ताकत केवल हथौड़े के भार पर ही नहीं बल्कि प्रधानतया उसके वेग पर निर्भर करती है। सभी हथौड़े गढ़ के इस्पात के बनाए जाते हैं। ये पाउंड से 3 पाउंड तक के होते हैं। हथौड़े का प्रधान सिरा, जो चोट करता है, चपटे मुँह का तथा बेलनाकार होता है और दूसरे सिरे का चोंच (pein) बनी होती है। लोहार के हथौड़े भी प्राय: इसी प्रकार के होते हैं। लोहार के सहायक 10 से 12 पाउंड भार के भारी तथा कमी कभी 16 से 20 पाउंड भारत के हथौड़े काम में लाते हैं, जिन्हें धन या स्लेज (sledge) कहते हैं। इनके दाने 3 फुट तक लंबे होते हैं। भिन्न भिन्न कामों के लिए, जैसे बायलर की पपड़ी तोड़ने, पत्थर तोड़ने, कोयला तोड़ने, रिवट करने, कीलें ठोंकने बायलर की मरम्मत करने आदि के हथौड़े भिन्न भिन्न आकार और प्रकार के होते हैं, जैसा चित्र में दिखलाया गया है।

सँड़सा

गरम वस्तुओं को भली भाँति पकड़ने के लिए सँड़सा या सँड़सियाँ काम में आती हैं। ये भिन्न भिन्न आकार और प्रकार की होती हैं। इससे छेनी या टोपना पकङने के काम आता है।

साँचा बनाने के उपकरण

साँचा बनाने के लिए निम्नलिखित चार प्रकार के औजारों की आवश्यकता होती हैं :

- 1. मिट्टी भरने तथा कूटकर जमाने के फावड़े, बेलचे तथा छोटे बड़े दुरमुस।

- 2. हवा निकालने के लिए छेद बनाने की लोहे की सलाखें, जिसके एक सिरे पर हैंडिल लगा हो।

- 3. छोटी बड़ी नाना प्रकार की करनियाँ (trowels) झड़ी हुई मिट्टी को साफ करने तथा उसकी जगह नई नई थोपकर दीवारों को चिकनानेवाले (Smoothess) और जमानेवाले (sluters) औजार तथा फालतू मिट्टी छीलनेवाले औजार।

- 4. प्लंबेगो और काजल आदि पोतनेवाले मुलायम बुरुश तथा धूल झाड़नेवाले औजार।

बाँक (Vice)

स्क्रिप्ट त्रुटि: "main" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।

वस्तुओं को दृढ़ता से पकड़कर रखने के लिए, ताकि उनपर वांछित प्रक्रियाएँ की जा सकें, बाँकों का उपयोग होता है। बाँक कई प्रकार के होते हैं। सही अन्वायोजी (fitting) कार्यों के लिए समांतर जबड़ोंवाले बांकों का प्रयोग होता है जो सुविधा के अनुसार कई रूर्पों में बनाए जाते हैं। तारों को पकड़ने, ऐंठने तथा काटने के लिए प्लास या प्लायर बड़े उपयोगी हैं। कीलें भी इनसे निकाली जाती हैं।

रिंच और पाना (Wrench and Spanner)

स्क्रिप्ट त्रुटि: "main" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। बोल्ट आदि पर नट और चूड़ीदार छेदों में पेंच कसने के लिए रिंच और पाना का व्यवहार होता है। इनमें कुछ तो ऐसे होते हैं कि उनके मुँह उनकी डंडी की सीध में रहते हैं और दूसरों के मुँह डंडी की मध्य रेखा से 15 डिग्री अथवा 22 कोण पर तिरछे होते हैं।

शिकंजा (Clamp)

स्क्रिप्ट त्रुटि: "main" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। पदार्थों को पकड़कर स्थिर रखने के लिए शिकंजों का प्रयोग होता है। शिकंजे भी कई प्रकार के होते हैं और भिन्न भिन्न कार्यों में प्रयुक्त होते हैं।

नापने और निशान बनाने के औजार(Measuring & Marking Tools)

कैलिपर (Calippers) और परकार (Tramuls)

वस्तुओं को नापने के लिए पैमाने (Scale) का प्रयोग होता है पर बेलनाकार पदार्थों तथा छेदों के व्यास नापने में इनका प्रयोग नहीं हो सकता। इसके लिए कैलिपर और परकार (Tramuls) प्रयुक्त होते हैं। कैलिपर कई आकार और प्रकार के बने हैं। साधारण कैलिपर 3 से 10 इंच तक लंबे होते हैं पर 24 इंच तक के कैलिपर भी बने हैं। एक या डेढ़ फुट से अधिक बड़ी नापों के लिए परकार का प्रयोग होता है।

कोण, क्षैतिजता और उर्ध्वाधरता नापने के औजार

कोण नापने के लिए सामान्यत: गोनिया का प्रयोग होता है। सरलतम गोनिये में दो भुजाएँ ठीक 90 डिग्री पर जुड़ी होती हैं। कुछ गोनियों में खड़ी भुजा में एक पाणसल भी लगा रहता है, जिससे आड़ा कटकर नापने से क्षैतिजता का ज्ञान होता है। गोनिया भिन्न भिन्न प्रकार के सरल से सरल और सूक्ष्म से सूक्ष्म होते हैं। कुछ गोनियों में मापनी लग रहती है। एक प्रकार के गोनिये की दोनों भुजाओं में पाणसल लगे रहते हैं, जिनकी सहायता से समकोणता, क्षैतिजता और उर्ध्वाधिरता तीनों ही नापी जा सकती हैं। गोनिये से कोण नापने में एक सहायक उपकरण, फेसप्लेट, की सहायता ली जाती है। फेसप्लेट ढले लाहे का होता है, जिसका ऊपरी तल रंदा कर तथा बारीकी से सही स्क्रेप कर सम चौरस बना दिया जाता है। फिटरों (fitters) के लिए यह बड़ा उपयोगी उपकरण है। यह निशानबंदी करने, सही नाप लेने तथा पुर्जों और अददों के विशिष्ट धरातलों को सही फेस कर सम चौरस करने के काम आता है।

हाइट गेज और सरफेस गेज

सरफेस गेज फेसप्लेट पर रखकर पुर्जों के विभिन्न तलों की ऊँचाई नापने तथा फेसप्लेट से ही समांतर ऊँचाई प्रदर्शित करनेवाली रेखाएँ पुर्जों पर अंकित करने के काम आता है। फेसप्लेट के समांतर तलों की सिधाई की परीक्षा भी इसके द्वारा की जाती है। इसके द्वारा एक इंच के वें भाग की त्रुटि भी मालूम हो जाती है। इससे खराद आदि यंत्रों पर बनाए जानेवाले पुर्जों की एककेंद्रीयता तथा खराद की सुसाधुता का पता लगाया जा सकता है।

निशानबंदी करनेवाले औजार(Marking Tools)

इनमें पेंसिल, एकटांग कैलिपर खतकस, परकार, गोनिया, बीवल गेज, सरफेस गेज और सेंटर पंच मुख्य हैं। मानक नापों के अनेक गेज बने हैं और वे पंचों की चूड़ियों और झिरियों की चौड़ाई नापने के काम में आते हैं। तारों और चादरों की मोटाई नापने के गोलाकार गेज बने हैं, जिनमें मानक मोटाइयों के खाँचे बने रहते हैं।

सूक्ष्ममापी उपकरण

उपर्युक्त उपकरणों द्वारा यथार्थ नाप लेने में प्रयोगकर्ता को अपने सूक्ष्म स्पर्शानुभव तथा दृष्टि से काम लेना होता है, जिसकी योग्यता सभी में एक सी नहीं हो सकती। इस व्यक्तिगत त्रुटि को हटाने के लिए सूक्ष्ममापी उपकरण बने है। ऐसे उपकरणों में हैं :

- 1. वर्नियर कैलिपर, 2. मीटरी नाप के वर्नियर, 3. माइक्रोमीटर कैलिपर, 4. मीटरी नाप के माइक्रोमीटर,

- 5. अन्य प्रकार के माइक्रोमीटर, 6. मानक गेज, 7. सीमाप्रदर्शक गेज, 8. प्रामाणिक स्लिप गेज,

- 9. चूड़ी नापने के सीमा गेज, 10. वटन गेज, 11. ज्यादंड तथा 12. बेलन गेज।

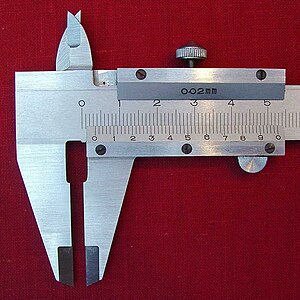

वर्नियर कैलिपर

3 इंच लंबे स्केल के जेबी वर्नियर कैलिपर में पौने दो इंच विस्तार तक की चीजें इंच के एक हजारहवें भाग तक यथार्थता से नापी जा सकती हैं।

मीटरी नाप का वर्नियर

इस वर्नियर में आधे मिलीमीटर के निशान होते हैं। इस नाप से 1/50 मिमी तक की सूक्ष्मता से नाप लिए जा सकते हैं। कुछ मीटरों में प्रधान स्केल के 49 मिमी के फासले को सरकनेवाले वर्नियर स्केल पर 50 समान भागों में बाँट देते हैं, जिसके कारण वर्नियर पर एक छोटा मान प्रधान स्केल के एक छोटे भाग से 1/50 मिमी छोटा होता है। इस प्रणाली के कारण प्रधान स्केल पर मिलीमीटरों को आधे भाग में बाँटने की जरूरत नहीं पड़ती।

माइक्रोमीटर कैलिपर

माइक्रोमीटर में इंच का हजारवाँ भाग यथार्थता से नापा जा सकता है। इसमें नापने की सीमा एक इंच के भीतर ही रखी जाती है। अत: आवश्यकतानुसार इसके फ्रेमों को छोटे बड़े कई नापों में बनाया जाता है।

मीटरी नाप के माइक्रोमीटर - इनमें 1 मिमी के सौवें भाग तक की यथार्थता तक नाप की जा सकती है।

इनके अतिरिक्त छेदों के भीतरी व्यास और गहराई नापने के भी माइक्रोमीटर बने हैं।

जिन नापों को बारबार नापना पड़ता हैं, उनके लिए मानक गेज बने हैं। ऐसे मानक गेजों में बेलनाकार वस्तुओं के व्यास नापने के लिए प्लग और रिंग गेज बने हैं। इसमें प्लग (डाट) भीतरी व्यास और रिंग (वलय) बाहरी व्यास नापता है। एक दूसरे प्रकार के मानक गेज को सीमाप्रदर्शक गेज (Limit gauge) कहते हैं। यह दोमुँहा गेज होता है। इसका एक मुँह ढीला (go) और दूसरा सख्त (not go) होता है। यदि ऊपर के मुँह में गोला घुस जात और नीचे के मुँह में नहीं घुस पाता तो वह त्रुटिसहनीयना (Limit of Tolerance) के अनुसार समझा जाता है। अन्यथा यदि वह नीचे के मुँह में भी घुस जाता है तो वह रद्दी समझा जाता है। ऐसे गेज कई प्रकार के बने हैं।

गेज की यथार्थता अथवा प्रमाणिकता नापने के लिए स्लिपगेज बने हैं। आजकल जोहनसन के आविष्कृत स्लिप गेजों का ही प्रयोग होता है, इस स्लिप में बहुत से गुटकों (blocks) को परस्पर मिलाकर एक विशिष्ट नाप बनाकर, गेज के मुँह में डालकर परीक्षा की जाती है। ब्लॉक इस्पात के लंबे और चौड़े तथा विभिन्न मोटाइयों के सही सही गुटके बनाकर, एक कुलक (Set) का निर्माण किया जाता है। कारखानों में उपयोग के लिए 81, 49, 41, 35, 28 गुटकों के सेट बनाए जाते हैं।

चूड़ी नापने के सीमा गेज (Screw thread Limit Gauge)

चूड़ियों के बेलनाकार भाग के ढीले तथा सख्त होने की सीमा नापने का गेज होता है जिसके ऊपर और नीचे के जबड़ों में लगी पिनों को पेंच द्वारा इच्छित सीमा की नाप में समायोजित कर छेद के मुँह पर लगाया जाता है।

इन्हें भी देखें

- मशीनी औजार (Machine tools)

- शक्तिचालित औजार (Power tools)

बाहरी कड़ियाँ

- Central Institute of Hand Tools (CIHT)

- Hand powered drilling tools and machines

- साँचा:cite book

- DIYinfo.org's Hand Tools Wiki - Practical information on hand tools in the workshop

- A.C. Gilbert Children's Tool sets of the 1920s - Capabiliies of Boys in the 20th Century